Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg werden, wie alle 5 Jahre, neben den neuen Gemeinderäten auch die Mitglieder der Kreistage in den 35 Landkreisen neu gewählt. Im Wahlkreis III, zu dem Schriesheim, Dossenheim und Hirschberg gehören, haben Bündnis 90/Die Grünen nun ihre Kandidat:innen für den neuen Kreistag nominiert.

Auf Platz 1 kandidiert Dr. Claudia Schmiedeberg aus Hirschberg. Sie ist seit 2019 Mitglied des Kreistags und im Vorstand des Ortsverbands der Grünen in Hirschberg sowie als Sprecherin der Grünen Liste Hirschberg aktiv. Als Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sich insbesondere mit Klima-, Umwelt-, Verkehrs- und Familienpolitik.

Auf Platz 2 tritt Waltraud Wüst aus Dossenheim an. Die Ortsvorsitzende der Grünen Dossenheim engagiert sich für die Mobilitäts- und Verkehrswende und ist unter anderem in der AG Windenergie aktiv.

Die Kandidatin auf Platz 3 ist Sophie Kücherer, die im Bereich Gesundheit und Prävention für die Stadt Mannheim arbeitet. Ihre Schwerpunkte liegen dementsprechend bei Gesundheits- und Sozialthemen, aber auch bei Klima und Verkehr.

Thomas Herdner kandidiert auf Platz 4. Als langjähriger Aktiver bei den Grünen, unter anderem im Vorstand des Hirschberger Ortsverbandes der Grünen und im Vorstand der GLH bringt er viel politische Erfahrung mit.

Auf Platz 5 der Kandidatenliste findet sich Stephan Bilger, der als Arzt gearbeitet hat, und bereits seit 2019 im Kreistag ist. Dort engagiert sich der zweifache Vater und Großvater vor allem im Haupt - und Sozialausschuss.

Schließlich rundet Rouven Langensiepe auf Platz 6 die Kandidatenliste ab. Dem fünffachen Vater ist die Verkehrspolitik wichtig, besonders die Stärkung des Radverkehrs. Als Lehrer gehören zudem Bildungs- und Sozialthemen zu seinen Interessen.

Am vergangenen Sonntag hatte der Kreisverband von Bündnis 90 / Die Grünen zum Neujahrsempfang nach Schriesheim geladen. Mit dabei: unsere Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Franziska Brantner, unsere Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer und der Kandidat der Region für die Europawahlen, Jürgen Kretz.

Jürgen Kretz stammt aus Wiesloch. Er hat langjährige Erfahrung in der Politik, sowohl in seinem Beruf als Mitarbeiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als auch ehrenamtlich bei den Grünen, etwa als Kreisrat im Rhein-Neckar-Kreis (bis 2016). Sein besonderes politisches Engagement gilt dem Thema nachhaltige Lieferketten, um faire Arbeitsbedingungen weltweit, aber auch Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen zu erreichen. In der EU werden mit dem Lieferkettengesetz die Weichen dafür gestellt, dass die Verhinderung von Kinderarbeit, die Einhaltung von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltige Produktionsstandards nicht mehr auf die – falsch verstandene – Selbstverantwortung der Verbraucher abgewälzt wird. Denn es ist eine politische Aufgabe, solche Missstände zu verbieten und die Verbote auch durchzusetzen, und die EU hat hier den Hebel, Standards zu setzen.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gänshirt,

sehr geehrte Kolleg:innen des Gemeinderates,

sehr geehrte Mitarbeiter:innen der Gemeindeverwaltung,

sehr geehrte Damen und Herren,

Zunächst danken wir Frau Keil und ihren Mitarbeiter:innen für die äußerst professionelle Aufstellung des Haushaltes.

Auch in diesem Jahr beginnen wir unsere Haushaltsrede im Zeichen des Klimaschutzes. Denn die Auswirkungen des Klimawandels waren auch im letzten Jahr wieder deutlich spürbar: 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit und in Deutschland. Die Wassertemperaturen in Nord- und Ostsee waren so hoch wie nie zuvor. Die Hochwasserkatastrophe in Norddeutschland im Dezember und Januar ist eine Folge des Klimawandels wie auch verfehlter Umwelt- und Bodenpolitik. Bisher ist Hirschberg von solchen Extremwetterereignissen weitgehend verschont geblieben, doch die Kosten für Vorsorge und Klimaanpassungsmaßnahmen schlagen sich auch im Hirschberger Haushalt nieder: Die Ausgaben für die Instandhaltung der Waldwege steigen seit Jahren, weil durch die erhöhten winterlichen Niederschläge mit weniger Frost und durch lange Trockenperioden im Sommer die Erosion leichtes Spiel hat. Regenrückhaltemulden im Wald, Starkregenmanagement und entsprechend dimensionierte Kanäle sind wichtige Vorsorgemaßnahmen. Wir sind froh, dass die Gemeinde hier ihrer Verantwortung gerecht wird, auch wenn wir uns mit Hinblick auf sommerlichen Hitzeschutz – Stichwort Straßenbäume und Entsiegelung – mehr Engagement wünschen würden.

Nachholbedarf besteht dagegen in Sachen Klimaschutz im Sinne einer wirksamen Minderung von Treibhausgasemissionen. Bereits 2014 sind wir von der GLH für ein richtiges – integriertes - Klimaschutzkonzept in Hirschberg eingetreten. Doch damals ist dieser Vorschlag leider an den Mehrheiten im Gemeinderat gescheitert. Es ist Zeit, dass dies nun endlich angegangen wird und dass Gemeinderat und Verwaltung anerkennen, dass Klimaschutz eine Pflichtaufgabe ist. Das war lange nicht so. Wichtig ist für uns: Damit steht der Klimaschutz gleichrangig neben den anderen Pflichtaufgaben.

Wir hoffen sehr, dass das Klimaschutzkonzept kein Lippenbekenntnis bleibt, sondern Aufbruchsstimmung in der Gemeinde schaffen kann. Um unseren ehemaligen Bürgermeister Just aus Weinheim zu zitieren: „Ohne diesen berühmten Funken, ohne eine Art Aufbruchsstimmung, ohne die soziale Verankerung der Klimaneutralität in Wirtschaft und Gesellschaft, schaffen wir es nicht.“

Wir haben in der Diskussion um das Klimaschutzkonzept vor ein paar Wochen schon deutlich gemacht, dass wir uns mehr konkrete und ambitioniertere Inhalte gewünscht hätten. Jetzt bleibt darauf zu vertrauen, dass das Konzept immer wieder ergänzt und angepasst werden wird, so wie es die Verwaltung erklärt und zugesagt hat. Und zwar nicht erst in 5 oder 10 Jahren. Wir dürfen uns auf diesem Papier nicht ausruhen.

Denn es ist klar: Den Schritt aus den fossilen Energien heraus muss Hirschberg auch aus ökonomischem Eigeninteresse machen. Die CO2-Preise steigen 2024 und sie werden weiter steigen, das hat schon die Vorgängerregierung festgelegt. Damit steigen die Heizkosten mit Gas und Öl ebenso wie die Spritpreise – und das werden auch die Hirschberger spüren. Deshalb ist uns wichtig, dass bei zukünftigen Projekten die Energiekosten ebenso wie die Klimawirkungen immer von Anfang an mitberücksichtigt werden, wie dies jetzt schlussendlich bei der Sachsenhalle gemacht wird.

Besonders gespannt sind wir auf die Entwicklungen im Bereich Wärme und Mobilität. Beide Bereiche wurden größtenteils aus dem Klimaschutzkonzept ausgespart und in weitere Konzepte ausgelagert. Immerhin, die Wärmeplanung ist angeschoben – wichtig wird es, hier die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. In dieser Hinsicht sind wir aber zuversichtlich, denn inzwischen sieht man viele Wärmepumpen im Ort, auch im Altbau. Die Menschen trauen sich, auf die neue Technik zu setzen. Wichtig ist dabei aber auch, die Menschen nicht zu vergessen, die sich die neue Heizung nicht leisten können, oder deren Mieten nach der energetischen Sanierung empfindlich erhöht werden.

Ein Mobilitätskonzept muss erst noch initiiert werden, das ist vorgesehen. Hier gibt es besonders dicke Bretter zu bohren. Aber wir müssen in diesem Bereich vorankommen. Das schaffen wir, indem wir Alternativen wie die Fahrradinfrastruktur attraktiver machen. Das ist gleichermaßen eine städtebauliche Aufgabe, denn wir müssen dafür sorgen, dass der öffentliche Raum fair aufgeteilt wird, dass auch Kinder und ältere Menschen gefahrlos im Ort unterwegs sein können – davon sind wir leider noch weit entfernt.

Viele andere Verbesserungen schaffen wir nur gemeinsam mit unseren Nachbarn, mit dem Rhein-Neckar-Kreis oder der Metropolregion: Die Preise im ÖPNV sind zu hoch, vor allem für Einzelfahrten. Und die ÖPNV-Verbindung nach Mannheim beispielsweise ist einfach zu schlecht – man braucht fast eine Stunde in die Innenstadt. Doch auch solche Themen sollten im Mobilitätskonzept angesprochen werden, schließlich sitzen viele der großen Arbeitgeber in Mannheim, um entsprechend große Verkehrsströme geht es.

Klimaschutz bedeutet auch Bodenschutz. Deshalb lehnen wir nach wie vor ein Neubaugebiet und damit verbundene Ausgaben ab. Doch Klimaschutz ist nicht der einzige Grund. Wir halten es für falsch, nachfolgenden Generationen, Gemeinderäten und Bürgermeisterinnen angesichts der begrenzten Hirschberger Flächenressourcen die Spielräume zu nehmen. Hier wäre mehr Verantwortung für nachfolgende Generationen angezeigt.

Flächenversiegelung darf nur Ultima Ratio sein, nachdem alle anderen Möglichkeiten zur Wohnraumgewinnung ausgeschöpft wurden. Das sehen wir nicht. In anderen Orten wird innerörtlicher Wohnraum sehr viel aktiver akquiriert: Ein Brief an die Eigentümer reicht hier einfach nicht. Das Innenentwicklungskonzept von Schriesheim und BM Oeldorf könnten hier Vorbild sein. Wir haben vorgeschlagen, die bestehenden Bebauungspläne zu überarbeiten, um Potentiale zur Wohnraumgewinnung auszuschöpfen. Dass im Bauamt keine Kapazitäten dafür frei sind, ist hier kein Argument, weil ja auch die Entwicklung eines Baugebiets Kapazitäten bindet. Über die Erhebung der Grundsteuer C als Anreiz freie innerörtliche Grundstücke zu bebauen, wurde in Hirschberg noch nicht einmal gesprochen.

Wenn aber schon Neubaugebiet, muss klar sein, wer davon profitiert: Eine aktive Bodenpolitik und Steuerung der Grundstückspreise durch die Gemeinde sind unerlässlich, denn nur dann hat die Gemeinde in der Hand, ob und wie dort sozialer und preisgedämpfter Wohnraum wirklich und in ausreichendem Maß entsteht.

Manche Akteure scheinen dieses ursprünglich in ihrem Antrag genannte Ziel, bezahlbaren Wohnraum für niedrige und mittlere Einkommen zu schaffen, inzwischen ziemlich aus den Augen verloren zu haben. Im Vordergrund steht nun die Erschließung von Neubaugebieten verbunden mit der Forderung nach Zuzug finanzstarker Neubürger – nach dem Motto „möglichst viel möglichst schnell“. Hinsichtlich bezahlbarem und besonders sozialem Wohnen wird von den Mehrheitsfraktionen dagegen schon heftig die Bremse gezogen.

Um ein weiterhin lebenswertes Hirschberg zu erhalten sollte vielmehr über die Gestaltung des bestehenden Orts nachgedacht werden. Wir haben deshalb einen Antrag im Sinne der Grundsätze der Stadtbaukommission gestellt, um frühzeitig mit der Gestaltung der Raiffeisenstraße zu beginnen. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten am neuen Ärztehaus ist ein günstiger Zeitpunkt hierfür erreicht. Die Gemeinde sollte sich frühzeitig Input holen, kostengünstig viele kreative Ideen sammeln, statt am Ende nur auf die Vorschläge eines beauftragten Büros beschränkt zu sein.

Ein kleiner Wettbewerb, wie ihn das Stadtbauatelier aufgezeigt hat, ist ein guter Weg. Eine offene Herangehensweise mit einer Ideensammlung vor der Diskussion im Gemeinderat ist sinnvoll – sonst sind wieder viele Dinge festgezurrt.

Mit diesem Vorschlag einer offenen Diskussion möchten wir die Gelegenheit nutzen, die Kommunikation zwischen Verwaltung und Gemeinderat anzusprechen. Wir freuen uns, dass die Zahl der nichtöffentlich behandelten Themen in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, und dass die Verwaltung bemüht war, die wichtigen Themen im Ort, etwa das Klimaschutzkonzept, das Gewerbegebiet und die Neubaugebietsideen, den Bürgerinnen und Bürgern in öffentlichen Informationsveranstaltungen zu vermitteln.

Dagegen halten wir die Informationsflüsse zum Gemeinderat für verbesserungswürdig: Einige Male nun schon hat die Verwaltung Planungen vorgelegt, ohne den Gemeinderat frühzeitig einzubeziehen: sei es bei den Parkplätzen, bei der Gestaltung des Großsachsener Spielplatzes und insbesondere beim Klimaschutzkonzept. Frühzeitige Information oder Diskussionen in den Ausschüssen – ohne sofortigen Entscheidungszwang – schaffen Transparenz und verhindern, dass Geld in die Hand genommen wird für Dinge, die der Gemeinderat später ablehnt oder stark verändert haben möchte.

Gerade in der Vorbereitung des Klimaschutzkonzepts wäre es effizienter gewesen, wenn die Fraktionen am konkreten Papier vor der ATU-Sitzung beteiligt worden wären. Die Workshops waren gut, aber es ist doch sinnvoller, sich vor einer finalen Entscheidung noch mit Vorschlägen einbringen zu können.

Zurück zum Haushalt:

Bei aller Kritik sind im Haushalt neben den Pflichtaufgaben wichtige und notwendige Investitionen wie z.B. die Sanierung der Hallen, der Alten Villa, der Kanäle enthalten. Diese tragen wir gerne mit, auch wenn die Finanzlage alles andere als rosig ist.

Der Haushalt gestaltet sich insgesamt schwierig, insbesondere die mittelfristige Finanzplanung und die Entwicklung der Rücklagen. Nachdem vor Jahren schon das Tafelsilber der Gemeinde, also wertvolle Grundstücke verkauft wurden, kommen wir jetzt in die Situation, dass auch die Rücklagen aufgebraucht werden.

Größere Vorhaben können nur noch mit Krediten finanziert werden. Unterstützen können uns hier Fördergelder von allen Ebenen: Kreis, Land, Bund, EU.

Gemeinderat und die Verwaltung sind daher aufgefordert alle Projekte konsequent auf ihr Kosten - Nutzen Verhältnis zu überprüfen. Die Flucht in ein Baugebiet in der Absicht, finanzstarke Einwohner zu generieren, kann jedoch nicht die Lösung sein. Die Folgekosten fallen unseren Kindern wieder auf die Füße.

Es war deshalb auch richtig, die Ausgaben für die Feldwege für dieses Jahr zu streichen, auch Kosten von über 1 Mio. Euro für die Sanierung der Parkplätze sind nicht zu rechtfertigen und müssen überdacht werden. Der Fokus muss auf das Wichtigste gerichtet werden – die Auflösung des Sanierungsstaus, die Ausgaben für notwendige Klimaschutzmaßnahmen und städtebauliche Entwicklung werden uns in den nächsten Jahren fordern und diese sehen wir neben den gesetzten Pflichtaufgaben als vorrangig.

Wir stimmen – trotz der benannten Kritik - dem Haushalt, der mittelfristigen Finanzplanung und dem Eigenbetrieb Wasser zu und danken für Ihre Aufmerksamkeit.

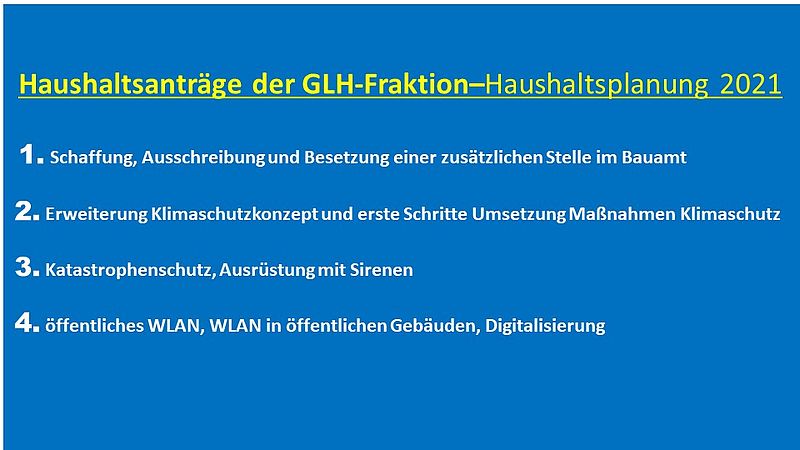

Wir sehen es als wichtige Aufgabe des Gemeinderats, den Haushaltsentwurf der Gemeinde zu prüfen und Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge zu machen. Deshalb haben wir auch dieses Jahr wieder einige Anträge zum Haushalt gestellt. In der Gemeinderatssitzung am 15. Januar wird darüber entschieden werden.

Kurzfristige Klimaschutzmaßnahmen

Für zwei konkrete Maßnahmen beantragen wir die Einstellung zusätzlicher Mittel:

Austausch der Heizungsanlage und Dämmung der Heizungsrohre in der Alten Schule Großsachsen

Diese Maßnahme ist überfällig: Im letzten vorliegenden Bericht der KLiBA für die Gemeinde Hirschberg wird eine altersbedingte Heizungssanierung in der alten Schule in Großsachsen „dringend angeraten“. Weiterhin: „sind dringend die Heizungsrohre in den Räumen zu dämmen, denn derzeit geht viel Wärme in ungenutzten Räumen verloren.“ Eine kurzfristige Sanierung ist nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, sondern auch mit Hinblick auf die Gemeindefinanzen sinnvoll, da die Heizkosten das Budget der Gemeinde belasten.

Ergänzung der Bepflanzung im öffentlichen Raum

Konkret geht es um den Ersatz für abgestorbenen Bäume. Im vergangenen Jahr sind infolge der extremen Wetterlage etliche Bäume vertrocknet, z.B. am ev. Gemeindehaus Großsachsen und im Sterzwinkel im Bereich des Drogeriemarkt. Diese sollten zeitnah ersetzt werden. Bäume tragen nachweislich erheblich zur Verbesserung des lokalen und globalen Klimas bei. Sie sind CO2-Speicher, sorgen für Hitzereduktion in den bebauen Gebieten und dienen dem ökologischen Ausgleich.

Gestaltung der Raiffeisenstraße

In der Raiffeisenstraße stehen große Veränderungen an. Eine frühzeitige Planung für die künftige Gestaltung dieses zentralen Bereichs ist elementar für die Attraktivität der Ortsmitte und auch für den Einzelhandel und Gastronomie. Es soll deshalb eine Konzeptionierung durch geeignete Fachbüros auf den Weg gebracht werden, um den historischen Ortskern in seiner identitätsprägenden Erscheinung zu erhalten, die Ortsmitte und den öffentlichen Raum attraktiv zu gestalten und zu entwickeln.

Aus der Arbeit der Stadtbaukommission wissen wir, dass den Bürgerinnen und Bürgern eine lebendige und attraktive Ortsmitte wichtig ist. Schon 2018 hat daher der Gemeinderat auf Empfehlung der Stadtbaukommission beschlossen, eine Leitplanung für den öffentlichen Raum und insbesondere für ortsbildprägende Areale wie Plätze oder Kreuzungsbereiche Strukturkonzepte zu erstellen.

Überarbeitung bestehender Bebauungspläne

In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass die teils jahrzehntealten Bebauungspläne dringend überprüft und überarbeitet werden sollten, insbesondere um ressourcensparend innerörtlich neuen Wohnraum ermöglichen.

Gerade auch im Jahr 2023 wurde wieder sehr deutlich, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Überarbeitete und angepasste Bebauungspläne können auch das Bauamt und den Ausschuss für Technik und Umwelt deutlich entlasten. Da eine notwendige Überarbeitung der Pläne in absehbarer Zeit aufgrund der Auslastung des Bauamts jedoch nicht zu leisten ist, sollte diese Leistung an ein externes Fachbüro übertragen werden.

Errichtung einer Parcour- und Kletteranlage auf dem Spielplatz „Am großen Garten“ Großsachsen

Während es einige Spielplätze für kleinere Kinder in Großsachsen gibt, unter anderem auch im Sterzwinkel und damit in unmittelbarer Nähe, fehlt es an geeigneten Freiräumen für ältere Kinder und Jugendliche in Großsachsen. Deshalb sollte dieser in letzter Zeit wenig frequentierte Spielplatz zu einem attraktiven Ort für Jugendliche umgebaut werden.

Eine Parcouranlage sowie eine Klettermöglichkeit, z.B. zum Bouldern, lassen diesen Platz zu einer Sport- und Begegnungsstätte gerade für Jugendliche werden. Es kann so auch ein Platz mit hoher Aufenthaltsqualität und hohem Nutzen entstehen.

Für diesen Spielplatz ist bereits eine grundlegende Sanierung vorgesehen, Mittel für die Planung sind bereits in den Haushalt eingestellt. Es geht also um eine bessere Ausrichtung der Planung statt um zusätzlichen finanziellen Aufwand.

Sparpotentiale / Kostendeckungsvorschläge:

Die Finanzlage der Gemeinde ist in diesem Jahr angespannt. Daher schlagen wir vor, andere Maßnahmen wie z.B. die Sanierung der Feldwege und die Gestaltung des Bürgermeister-Mayer-Wegs zu verschieben oder über einen längeren Zeitraum zu verteilen und die dadurch freiwerdenden Gelder für die von uns beantragten Investitionen zu verwenden.

Unter Top 1 im ATU sollte über einen Ziele- und Maßnahmenkatalog zum Klimaschutzkonzept (48 Seiten) beraten werden, der 7 Tage vor der Sitzung den Ausschussmitgliedern erstmalig vorgestellt wurde. Es entspann sich zunächst eine Diskussion darüber, ob in der Kürze der Zeit über jeden einzelnen Punkt diskutiert werden sollte oder nicht. Freie Wähler und CDU sahen hierfür keinen Bedarf. Letztendlich wird die Entscheidung im Gemeinderat im Januar gefällt werden, in welcher Form ein Klimaschutzkonzept verabschiedet wird, da die GLH noch unbeantwortete Fragen zur Zielsetzung und konkreten Umsetzung sieht.

Stellungnahme zum Entwurf des Klimaschutzkonzepts (Claudia Schmiedeberg)

ATU, 5.12.2023

Für die GLH muss ich leider sagen, dass wir uns vom Klimaschutzkonzept sehr viel mehr erwartet hatten. Vorweg die Frage, warum wir nun hier nur über Ausschnitte abstimmen sollten. Was ist an den ersten Kapiteln so geheim, dass sie uns – auch auf Nachfrage – nicht als Vorbereitung für diese Sitzung übergeben wurden?

Bis 2030 will die Gemeinde ihre Emissionen um 45%-50% reduzieren (wobei unklar bleibt, auf welches Ausgangsjahr sich dieser Prozentwert bezieht), bis 2040 muss sie Klimaneutralität erreichen. Ein Absenkpfad für die nächsten Jahre wird aber nicht dargestellt. Was ist denn also die Zielmarke in den einzelnen Sektoren für 2030? Hier hätten wir konkrete quantitativ messbare Ziele erwartet.

Übrigens: Hirschberg hat aktuell einen höheren pro-Kopf-Ausstoß als der Durschnitt der Kreisgemeinden, einen höheren Energieverbrauch pro Kopf und einen weit geringeren Anteil erneuerbarer Energien sowohl beim Strom als auch bei der Wärme. Es gibt also viel zu tun.

Nun aber zu den vorgeschlagenen „Maßnahmen“. Dieses Klimaschutzkonzept schiebt den Klimaschutz auf die lange Bank, denn statt konkreter Maßnahmen werden vor allem weitere Konzepte vorgeschlagen: Ein Mobilitätskonzept, die Wärmeplanung, ein Konzept für die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude, ein Konzept für ein Neubaugebiet etc.. Natürlich kann ein Klimaschutzkonzept nicht alle Fragen lösen und muss z.B. auf die bereits begonnene kommunale Wärmeplanung verweisen, aber zumindest bei den einfachen Themen wie den gemeindeeigenen Gebäuden hätten wir einen konkreten Sanierungsfahrplan erwartet. Und warum wurde beispielsweise das Mobilitätskonzept nicht schon in Auftrag gegeben, wenn bei der Vorbereitung des Klimaschutzkonzepts klar wurde, dass hier externe Experten zu Rate gezogen werden müssen?

Was uns in diesem Konzept fehlt, sind klare Ziele und Zwischenziele, sie sich in real reduzierten Emissionen messen lassen. Bei den meisten Punkten heißt es aber nur „Einsparpotenzial nicht bezifferbar“, der Zeitplan ist oft „Daueraufgabe“, ohne eine Nennung von Deadlines für Zwischenziele. Damit wird die zentrale Frage, die Frage nach der zentralen Aufgabe dieses Konzepts nicht beantwortet: Werden wir, wenn wir genau diese Maßnahmen umsetzen, unsere Klimaziele erreichen? Ich glaube nicht, denn auch die besten Konzepte sparen am Ende kein Gramm CO2, wenn es an der Umsetzung hapert.

Und auch wenn ein Mobilitätskonzept beauftragt werden soll, hätte man weitere Maßnahmen aus dem Bereich der Mobilität aufnehmen können: Was ist mit weiteren Parkraumkonzepten, um dem Rad- und Fußverkehr mehr Platz zu geben? Wie sieht es mit konkreten Maßnahmen zur Vermeidung innerörtlichen Verkehrs aus, etwa bei großen Veranstaltungen? Wie kann man die Pendlerströme reduzieren, etwa indem die Gemeinde attraktive Co-Working Spaces anbietet, vielleicht sogar in Kooperation mit den großen Arbeitgebern der Region? Die Verbesserung der ÖPNV-Verbindung Richtung Mannheim, ein Bürgerbus, eine Car-Sharing-Offensive?

Immerhin, einzelne schnell umsetzbare Maßnahmen sind in dem Konzept enthalten, etwa die Kampagne gegen Elterntaxis, die pro Jahr ca. eine Tonne CO2 einsparen soll. Ernüchternd ist dann jedoch, wenn man diese Tonne in Relation zu den gesamten Emissionen Hirschbergs (ca. 68.000 t) setzt: gerade einmal 0,001% sparen wir dadurch ein!

An anderen Stellen halten wir die Berechnungen der Einsparungen für zu optimistisch: Die Energiekarawane beispielsweise ist mit 220 t Einsparpotenzial beziffert. Es wird von einer Sanierungsrate von 15% gesprochen, dabei aber eine Halbierung der Emissionen nach der Sanierung angenommen. Im Altbau die Emissionen durch die Wärmeversorgung zu halbieren, ist aber nur durch eine Komplettsanierung zu schaffen, das war aber bei den 15% „mit unterschiedlichen Sanierungsarten“ offenbar nicht durchweg der Fall. Aber selbst dann würden wir dadurch nur 0,03% der jährlichen Emissionen einsparen.

Das bedeutet nicht, dass wir diese Maßnahmen nicht durchführen sollen. Natürlich sind auch kleine Schritte gut. Doch in diesem Klimaschutzkonzept fehlen die großen Schritte und von den kleinen sind es zu wenige und viel wird als „Daueraufgabe“ de facto aufgeschoben.

Fehl am Platz in diesem Klimaschutzkonzept ist unserer Meinung nach übrigens die „Maßnahme“ (in Anführungszeichen) Sonnenweg, die unabhängig von der Verwaltung läuft. Wir finden das Projekt gut, aber warum wurde es hier in den Maßnahmenkatalog aufgenommen?

Vollkommen unklar bleibt auch, wie die Emissionssteigerungen der geplanten Baugebiete, also das erweiterte Gewerbegebiet und das gewünschte Neubaugebiet, aufgefangen werden sollen. Sowohl der Bau und die Bodenversiegelung als auch dann der „Betrieb“ dieser neuen Gebiete führt nicht zu weniger, sondern zu mehr Emissionen. Ist das im Klimaschutzkonzept eingepreist? Wir sehen das nicht. Stattdessen wir von „Einsparpotential“ bei einem Neubaugebiet gesprochen, das ist Schönfärberei, denn auch mit einer klimaneutralen Wärme- und Energieversorgung wird ein Neubaugebiet auf jeden Fall zusätzliche Emissionen erzeugen.

Kurz: Dem Klimaschutzkonzept können wir nur zustimmen, wenn es uns erstens vollständig vorliegt, und zweitens, wenn daraus eindeutig hervorgeht, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich realistisch den Weg zur Klimaneutralität bis 2040 darstellen können.

Unter Top 3 im ATU sollte die Nassauische Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH mit Vorbereitung einer Baulandentwicklung für ein Neubaugebiet in Hirschberg beauftragt werden. Mögliche Entwicklungsflächen sollen mit deren Hilfe erarbeitet und priorisiert werden, Machbarkeitsstudien für unterschiedliche Bauformen und Zielgruppen untersucht und ein Projektstrukturplan erstellt werden. Die GLH-Fraktion vertreten durch Monika Maul-Vogt, Manju Ludwig und Claudia Helmes (in Vertretung für Karlheinz Treiber) hat geschlossen gegen diese Beschlussvorlage gestimmt.

Stellungnahme ATU Top 3 am 05.12.23 (Claudia Helmes)

Die GLH ist weiterhin gegen die Erschließung eines Neubaugebietes auf der knappen Fläche Hirschbergs. Wir sehen uns in dieser Haltung bestätigt, wenn wir die Entwicklung anderer Neubaugebiete in den umliegenden Kommunen ansehen.

Der Bürgermeister hat in seiner Haushaltsrede von einer schrumpfenden Bevölkerung in Hirschberg gesprochen und damit den Bedarf begründet durch Neubau den Zuzug nach Hirschberg zu fördern. Das sehen wir nicht so: Wir sind zum einen überzeugt, dass 0,2 % Rückgang d.h. ca. 200 Personen der normalen Fluktuation in unserer Bevölkerung entspricht, wenn man die letzten 30 Jahre anschaut. Man sollte sich auch Gedanken machen, ob wir es wirklich anstreben sollten, knapp über die 10 000 Einwohnermarke zu kommen. In Top 1 beim Klimaschutzkonzept haben wir gesehen, dass es von Vorteil sein kann und Kosten spart, wenn wir unter dieser Marke liegen.

Zudem zieht ein Neubaugebiet Kosten für die Entstehung und Folgekosten der Erhaltung nach sich. Dem Plus an Steuereinnahmen stehen Kosten für teure Sanierungsmaßnahmen gegenüber, die wir auf unsere Kinder und Enkel verlagern.

Doch der wichtigste Punkt ist und bleibt unser Klima und unsere Umwelt. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Und die heißt nicht, ihnen ein Einfamilienhaus in Fußnähe zum elterlichen Wohnhaus zu schaffen, sondern eine lebenswerte intakte Um-Welt zu hinterlassen. Wir beraten über ein Klimaschutzkonzept, um unsere CO2 Emissionen bis 2040 drastisch zu senken, und planen mit einem Neubaugebiet das Gegenteil seines Inhalts, der da heißt weniger Flächen zu versiegeln und uns endlich an die Entsiegelung zu machen. Ein Neubaugebiet bedeutet massive Emissionen durch die Flächenversiegelung, den Bau von Gebäuden und Infrastruktur, wie auch in der Errichtung der Wärme- und Energieversorgung des neuen Wohngebietes.

Es gibt andere Lösungen, um bezahlbaren Wohnraum für untere und mittlere Einkommensschichten zu schaffen. In Brignais, unserer Partnergemeinde, muss jede Fläche, die versiegelt wird, an einem anderen Ort entsiegelt werden. Da überlegt man sich genau, ob man nicht besser bestehende Baulücken nützt, die keinen Straßenneubau erfordern oder die vertikale Erweiterung von Wohnfläche auf bestehenden Gebäuden bzw. die Umnutzung bereits versiegelter Flächen viel offensiver verfolgt. Das sollten wir uns auf die Fahnen schreiben. Wir sollten dazu mit überarbeiteten Bebauungsplänen die Möglichkeit schaffen, vorhandenen Raum effektiver für Wohnraum zu nutzen.

Die Zeiten haben sich auch seit dem Antrag der Fraktionen 2020 noch einmal drastisch geändert. Zinsen sind gestiegen, Investoren springen ab, Neubau ist kein Selbstläufer mehr.

In der uns vorliegenden Vorlage ist neben dem Vorhaben, mögliche Entwicklungsflächen für ein Neubaugebiet untersuchen zu lassen auch ein Vorgehensplan in der Anlage ausgewiesen. Ist dieser Plan auch Inhalt des Beschlusses? Der rechtlich verhältnismäßige Anteil an bezahlbarem bzw. sozial gefördertem Wohnraum wird hier nicht einmal als Beratungspunkt erwähnt. Hat sich die Gemeinde dies nicht als wichtigstes Ziel vorgenommen?

Wir werden dieser Vorlage nicht zustimmen sondern bekräftigen noch einmal unsere Position, dass bezahlbarer Wohnraum ohne bzw. mit weit weniger Flächenversiegelung als einem ausgewiesenen Neubaugebiet geschaffen werden kann und muss.

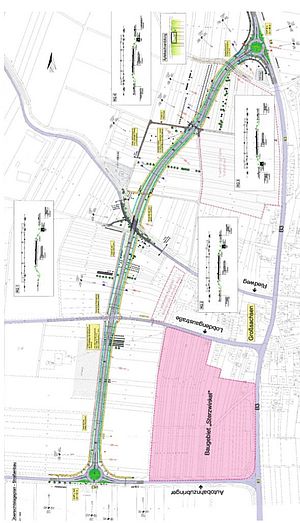

Im Kreistags-Ausschuss für Technik und Umwelt wurde der aktuelle Stand der Planungen für Radschnellwege in der Region erläutert: Der Radschnellweg Heidelberg-Mannheim ist in der Planung. Sowohl der Bau als auch die Unterhaltung werden vom Land Baden-Württemberg finanziert. Für Hirschberg wird dieser Radschnellweg aber nur geringe Bedeutung haben, da die Trasse für Fahrten von Hirschberg nach Mannheim oder Heidelberg nur mit großem Umweg nutzbar wäre.

Der Kreis hat jedoch noch zu anderen Verbindungen Machbarkeitsstudien erstellen lassen. So hat ein Radschnellweg von Mannheim nach Weinheim ein Potential von mehr als 2500 Radfahrten pro Tag. Es ist erfreulich, dass die Gemeinden Mannheim und Weinheim diesbezüglich bereits im Gespräch sind. Ebenso gibt es Zeichen, dass der Radschnellweg Heidelberg-Schwetzingen von den Gemeinden vorangetrieben werden wird.

Die Vision für die Bergstraße ist ein Radschnellweg Heidelberg-Darmstadt. Derzeit wird das Potential für diese Verbindung weniger hoch eingeschätzt, was daran liegen dürfte, dass die Entfernungen zwischen den Gemeinden vor allem nördlich von Weinheim relativ groß werden und die Pendlerströme heterogener. Auch sind hier viele Gemeinden und zwei Bundesländer beteiligt, was die Planungen erschwert. Dennoch machen die Machbarkeitsstudien klar: Die Zahl der Radfahrer entlang der Bergstraße ist nicht zu unterschätzen und wird in Zukunft weiter steigen. Für diese Radfahrer muss eine geeignete Infrastruktur bereitgestellt werden. Das kann ein Radschnellweg sein oder kurz- bis mittelfristig zumindest die Optimierung der bestehenden Radverbindungen. Hier haben die Gemeinden noch einige Hausaufgaben zu machen.

Im Kreistag betonten alle Fraktionen, wie wichtig doch die Radverkehrsförderung sei und begrüßten die Aktivitäten hinsichtlich der Radschnellwege. Die Frage bleibt, ob diese positiven Einstellungen auch bestehen bleiben, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, bei denen vielleicht auch abgewogen werden muss, welche Verkehrsteilnehmer bevorzugt werden: Fahrrad oder Auto.

Ob ein Ökokonto gut oder schlecht ist – das steht und fällt mit der Art und Weise, wie es gehandhabt wird, machte Gemeinderätin Monika Maul-Vogt deutlich. Die Intention des Gesetzgebers war es, bei Eingriffen in Natur und Landschaft einen adäquaten Ausgleich zu gewährleisten und langfristig abzusichern. Der Ausgleich ist gesetzlich vorgeschrieben, das Öko-Konto soll nur bei der Umsetzung helfen, indem Gemeinden sich unabhängig von geplanten Eingriffen Naturschutzmaßnahmen in Ökopunkte umrechnen lassen können, die ihrem Konto gutgeschrieben werden. Erfolgt später ein Eingriff, kann auf das Ökokonto zurückgegriffen werden, um den notwendigen Ausgleich abzudecken.

Das bedeutet also nicht, dass bei einem Eingriff durch ein Ökokonto mehr Ausgleich geleistet wird. Der Vorteil ist aber – bei richtiger Handhabung – dass die Ausgleichsflächen im Vorfeld besser geplant werden können und die Umsetzung transparent dokumentiert wird, so dass eine dauerhafte Fortführung gewährleistet werden kann: durch Aufnahme in das Kataster, die Verpflichtung zur Erhaltung und Pflege von Aufwertungsprojekten und das vorgeschriebene Monitoring.

Richtig angewandt und eingesetzt kann das Ökokonto also tatsächlich ein gutes Instrument sein, endlich gleichwertigen Ausgleich für Eingriffe zu schaffen. Denn die Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen in Bebauungsplänen haben sich in der Vergangenheit ja doch als ziemlich unbefriedigend erwiesen.

Wichtig ist allerdings, dass die Gemeinde verantwortungsvoll mit ihrem Öko-Konto umgeht: Es sollten also ökologisch sinnvolle Maßnahmen durchgeführt werden (statt nur die Ökopunkte maximieren zu wollen) und mit einer realistischen Bewertung eingebucht werden, und natürlich müssen in der Umsetzung dann die notwendigen Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Negativ-Beispiele gibt es leider in großer Zahl, wie z.B. das Einbuchen von „sowieso-Projekten“, die Verteilung von „Mond-Ökopunkten“, oder Doppelverwertungen von Maßnahmen. Wer es mit dem Ökokonto ernst meint, dem geht es um adäquaten Ausgleich, nicht um dessen – mitunter trickreiche - Umgehung.

Öko-Konto Hirschberg

Die GLH begrüßt daher ausdrücklich, dass die Verwaltung die Bewertung analog zu den naturschutzrechtlichen Richtlinien plant. Die Bewertung der Maßnahmen unterliegt damit fachlich fundierten Kriterien.

Ebenso wichtig ist uns, dass die Maßnahmen im Gemeindegebiet geplant sind. Ein Einbezug von Nachbargemeinden mag noch akzeptabel sein, doch der Handel mit Öko-Punkten über größere Distanzen sollte tabu sein. Wir freuen uns, dass die Verwaltung unsere Meinung hier teilt. Wichtig ist auch die Aufnahme in das Kompensationsverzeichnis, um Transparenz zu schaffen.

Nach Abwägung der Chancen und Risiken hat die GLH-Fraktion daher der Einführung des Öko-Kontos zugestimmt. Wir sehen durchaus die Chance, dass bei den benannten Modalitäten in Zukunft grundsätzlich verbesserter Ausgleich bei Eingriffen möglich ist.

Dabei setzen wir jetzt das Vertrauen in die Verwaltung, dass sie dieses Instrument richtig einsetzen wird.

Entscheidung über die Durchführung eines Bürgerentscheids zur Umgehungsstraße

In der letzten Gemeinderatssitzung war über das Bürgerbegehren zur sogenannten Ortsrandentlastungsstraße zu entscheiden. Die Verwaltung hatte die rechtlichen Voraussetzungen geprüft und festgestellt, dass alle notwendigen Formalien von den Antragstellern eingehalten wurden. Die Feststellung der Zulässigkeit durch den Gemeinderat war deshalb geboten. Der Bürgerentschied wird am 8. Oktober stattfinden.

Anstelle des Bürgerentscheids hätte der Gemeinderat die im Bürgerbegehren verlangte Maßnahme, nämlich den Antrag auf Planfeststellung für dieses Projekt, direkt umsetzen können. Dies hat die GLH-Fraktion abgelehnt. Denn wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass der Gemeinderat im Dezember 2022 die richtige Entscheidung getroffen hat: Es war richtig, den Bau der 3 Straßen abzulehnen, die mit diesem Antrag verfolgt werden – die Umgehung selbst und zusätzlich zwei weitere Durchgangsstraßen mitten durch den Ort.

Abgesehen davon, dass diese Straße aus der Zeit gefallen ist, gilt für die GLH-Fraktion noch immer, dass Gemeinderäte kein Projekt forcieren dürfen, von dem sie überzeugt sind, dass es für die Gemeinde nicht vernünftig finanzierbar ist und nicht zum Wohl der Allgemeinheit ist, wie Gemeinderätin Monika Maul-Vogt erklärte.

Sie wies auch darauf hin, dass es bei dem Bürgerbegehren zwar vordergründig „nur“ um Bürgerbeteiligung und um das Genehmigungsverfahren, ginge, wie die Antragsteller und die unterstützenden Parteien suggerierten. Aber letztlich geht es doch um den Bau dieser Straßen.

Jeder muss sich bewusst machen: mit dem Planfeststellungsbeschluss ist die Baugenehmigung erteilt. Es ist ein fragwürdiges Vorgehen: jetzt beantragen wir erst einmal die Genehmigung, und dann schauen wir mal, ob wir uns die Straße leisten wollen und können. Denn schon diese Genehmigung kostet die Gemeinde rund eine halbe Million Euro.

Die Realisierung dieser 3 Straßen wäre ein finanzielles und ein ökologisches Desaster. Finanziell wäre Handlungsfähigkeit der Gemeinde erheblich auf lange Zeit eingeschränkt, was andere notwendige oder wünschenswerte Projekte betrifft. Die Gesamtkosten sind völlig unwägbar.

Und der Großteil der Bürgerschaft wird erhebliche Nachteile haben:

Es wird im Ort selbst ein Verlagerungs-Effekt von Verkehr und damit eine erhebliche Zunahme von Lärm eintreten – nämlich in den beiden Durchgangsstraßen Lobdengaustraße und Riedweg, hier vorbei an Ärztehaus, Kita und Seniorenheim. Damit entstehen auch neue Gefahrenquellen – gerade z.B. auch für den jetzt gefundenen sicheren Schulweg aus dem Sterzwinkel heraus. Dass die B3 damit zum sicheren Schulweg wird, ist Wunschdenken, weil der Odenwald-Verkehr ja bleiben wird.

Ökologisch halten wir diese Straßen ebenso für unverantwortlich: großräumige Versiegelung, Eingriffe ins Wasserschutzgebiet und Zerschneidung der Naherholungsräume von Großsachsen. Gerade der Ausbau des Riedwegs entlang des Apfelbachs und die potentielle Umgehung würde eine irreparable Schneise ökologischer und städtebaulicher Verwüstung durch dieses Naherholungsgebiet ziehen. Daher plädierte die GLH für ein klares Nein auch schon zum Planfeststellungsverfahren.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe GR-Kolleg*innen, liebe Mitarbeiter*innen der Gemeinde, liebe Vertreter*innen der Presse, liebe Bürger*innen.

Als erstes danke ich im Namen der GLH-Fraktion der Kämmerei für die ausführliche und übersichtliche Ausarbeitung des Haushaltsplans.

"Der Klimawandel ist schneller als wir. Die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft sind zwar zunehmend bereit, den Klimawandel zu bekämpfen, aber die Politik ist noch immer sehr langsam. Es gibt weiter viele Subventionen für fossile Energien, viele sehen den Klimawandel nicht einmal als Bedrohung an." Dieses Zitat stammt nicht von einem Grünen oder Klima-Aktivisten, sondern vom UN-Generalsekretär António Guterres, der den Klimawandel in Davos das größte systemische Risiko in der näheren Zukunft genannt hat.

Wir Grünen haben schon seit Jahren und Jahrzehnten auf allen politischen Ebenen mehr Klimaschutz gefordert, nun haben die immer eindringlicheren Warnungen der Wissenschaft, aber gerade auch die Energiekrise in ganz besonderer Weise verdeutlicht, wie wichtig Klimaschutz und Umdenken in der Energiefrage ist. Und ja, die Politik ist noch immer sehr langsam: Noch in diesem Jahr haben wir im neu gebauten Kindergarten in Leutershausen eine Gasheizung eingeweiht, als der Angriff Russlands auf die Ukraine bereits erfolgt war. Die Liste der Versäumnisse ist lang: Weder Dämmung noch Photovoltaik-Anlage auf dem Rathausdach, Öl- und Gasheizungen in den meisten der kommunalen Liegenschaften, kein Fußverkehrs-Check für weniger Autoverkehr, kein kostenloses OEG-Ticket in Hirschberg für Hirschberger*innen und kein Passivhausstandard im neuen Kindergarten.

Es scheint (durch den gesellschaftlichen Druck?) jedoch auch in diesem Gremium angekommen zu sein, dass wir Anstrengungen unternehmen müssen, den Wettlauf mit dem Klimawandel nicht zu verlieren. Während meine Kollegin Claudia Helmes letztes Jahr in ihrer Haushaltsrede noch bedauern musste, dass die Forderungen der GLH zum Klimaschutz und Sanierungsmaßnahmen aufgrund der angeblich zu hohen finanziellen Kosten auf breite Ablehnung im Gemeinderat und der Verwaltung gestoßen waren, wurden 2022 doch einige klimaschützende Sanierungsmaßnahmen beschlossen und in die Wege geleitet. Wir gehen nun endlich das Klimaschutzkonzept an – dafür ist seit Oktober 2022 Merten Kuhl als Klimaschutzmanager zuständig –, ebenso die energetische Sanierung der Hirschberger Sporthallen und der Alten Villa sowie die Umstellung auf LED. Die Verwaltung hat an vielen kleinen Stellschrauben gedreht. Das sind erfreuliche Entwicklungen und hierfür danken wir - hier auch dem engagierten Team im Bauhof - ausdrücklich.

Wir begrüßen es außerdem, dass im Haushalt für 2023 Mittel für weitere dringende Maßnahmen, die von uns beantragt wurden, aufgenommen sind. Konkrete Schritte beim Klimaschutz werden durch die Förderung von Balkon-Solaranlagen, die Förderung des Fahrradfahrens durch vergrößerte Abstellanlangen sowie die kommunale Wärmeplanung eingeleitet. Wir gehen davon aus, dass in diesen Punkten eine konsequente und baldige Umsetzung folgt.

Und trotzdem stellen wir uns die Frage: Werden die richtigen Weichen in unserer Haushaltsplanung für einen nachhaltigen Klimaschutz und Schutz unsere natürlichen Ressourcen sowie – damit verbunden – generationenübergreifende soziale Gerechtigkeit in unserer Gemeinde gestellt? Werden wir das erklärte Ziel von Land, Bund und EU, unsere Emissionen in den nächsten zehn Jahren um 65% zu senken, so erreichen?

Trotz der Bekenntnisse zum Klimaschutz wird in unserer Gemeinde noch immer zu zaghaft gehandelt. Die Tragweite des Klimawandels und die Tatsache, dass uns weltweit nur noch wenige Jahre bleiben, um ein Klimakatastrophe zu verhindern, scheint bei manchen unserer Kollegen noch nicht angekommen zu sein. Die Nagelprobe wird die konkrete Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sein.

Der kürzlich vorgestellte Energiebericht für die gemeindeeigenen Gebäude in Hirschberg hat zum Beispiel gezeigt, dass es deutlichen Handlungsbedarf bei der CO²-Reduktion und dem Einsparen von Strom und Wärmeenergie gibt. Trotz der vergangenen Bemühungen lässt sich bislang KEINE Senkung von CO2-Emmissionen erkennen. In Zukunft MUSS bei allen anstehenden Bauprojekten und Bebauungsplänen, insbesondere im neuen Gewerbegebiet, ein effizienter und zukunftsgerichteter Klimaschutz unbedingt mitgedacht werden und darf nicht unter dem Vorwand höherer Investitionskosten bei weiterhin steigenden Baukosten abgelehnt werden. In diesem Kontext wird der CO2-Schattenpreis auch für unsere Gemeinde eine Rolle spielen müssen. Guter Wille und der Verweis auf eine angebliche Selbstverständlichkeit des nachhaltigen und klimasensiblen Agierens von Baufirmen werden den Klimawandel jedenfalls nicht aufhalten.

Jedes Bauprojekt erzeugt Emissionen, schon durch die Versiegelung von Grünland und den Bau, aber auch später im Betrieb. Wie sollen die Emissionen der Gemeinde sinken, wenn wir gleichzeitig unseren Gebäudebestand massiv erhöhen, sei es durch die Gewerbegebietserweiterung und die Ausweitung der Hallenkapazitäten, sei es durch ein weiteres Neubaugebiet?

Letzteres ist eines der kontroversen Themen für das Jahr 2023. Es ist nicht zu bestreiten, dass der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum vorhanden ist und der Druck auf dem Wohnungsmarkt in diesem Jahr nicht nachlassen wird. Die Frage ist aber, ob ein weiteres Neubaugebiet dieser Not Abhilfe leisten kann und sollte. Natürlich hört sich eine klimaneutrale Quartierslösung mit einem hohen Anteil an sozialem Wohnungsbau und preisgedämpftem Wohnraum bei langen Bindungsfristen auf den ersten Blick toll an – wenn diese Vision denn überhaupt eine politische Mehrheit finden könnte. Nach den bisherigen Verlautbarungen aus den anderen Fraktionen ist dies jedoch nicht in Sicht. Auch hier wird sich dann zeigen, ob das Schlagwort „bezahlbarer Wohnraum“ nur das Feigenblatt war, oder ob hier tatsächlich der Wille besteht, „bezahlbaren Wohnraum“ – ausgerichtet an Bedarfen und Bedürfnissen – zu entwickeln und durch eine entsprechende Bodenpolitik zu ermöglichen.

Wer ein Neubaugebiet will, darf aber auch die Nachteile nicht verschweigen: In Hirschberg haben wir nicht die Ausdehnungsflächen wie Ladenburg, Heddesheim oder Dossenheim. Können wir unseren Kindern und Kindeskindern gegenüber wirklich eine weitere große Flächenversiegelung auf unserer Gemarkung und die damit einhergehenden Erschließungs- und Folgekosten sowie Kosten für Infrastruktur verantworten und ihnen so eigene Handlungsspielräume in der Zukunft nehmen? Denn die Flächen, auf denen zukunftsweisende Projekte umgesetzt werden können, gehen uns langsam aus. Verwunderlich finden wir es auch, dass es in Hirschberg in diesem Kontext bislang keine Diskussion über eine Netto-Null-Versiegelung gibt.

Wir wissen alle, dass Ackerböden, Wiesen und Wälder unsere wichtigsten CO2-Senken sind. Sie lagern Kohlenstoff ein, schützen unsere Trinkwasservorräte und wirken bei Starkregenereignissen als Puffer. Nicht zuletzt wächst auf unseren Äckern unsere Nahrung – ohne die geht es nicht. Den Boden zu schonen, ist angesichts der Klimakrise unsere wichtigste Verpflichtung für die Zukunft. Aber auch der kommunale Haushalt wird geschont: allein schon wegen den teuren Ausgleichsmaßnahmen (Stichwort Ökopunkte), die bei Versiegelungen durch Neubau- und Gewerbegebiete entstehen.

Klimaschutz ist inzwischen insbesondere wegen seiner Bedeutung für eine generationenübergreifende Gerechtigkeit als Grundrecht verankert und dem können wir uns als Gemeinde in unserem Agieren nicht verschließen. Ich selbst wurde als junge Schülerin für grüne Umweltpolitik eingenommen, weil sie den Grundsatz „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ auch tatsächlich in politisches Handeln umzusetzen wusste. Insbesondere vor dem Hintergrund einer wachsenden Zukunftsangst und damit einhergehenden Radikalisierung jüngerer Menschen sollten wir uns in unseren zukünftigen Entscheidungen noch viel mehr davon leiten lassen, was sie für nachfolgende Generationen bedeuten. Klimaschutz ist keine Bürde, sondern eine Investition in die Zukunft. Wir alle hier im Gemeinderat haben es in der Hand, in jedem konkreten Projekt dazu beizutragen.

Sowohl mit Blick auf die Gemeindefinanzen als auch aus ökologischen Gründen ist es aus unserer Sicht erfreulich, dass nach vielen Jahren der Diskussion nun die sogenannte Randentlastungsstraße, die Millionen an Haushaltsmitteln verschlungen, weitere Flächen gefressen und das Gesicht des Hirschberger Westens und seiner Naturräume komplett geändert hätte, vom GR mehrheitlich verworfen wurde. Wir hoffen, dass alle das Thema nun ruhen lassen und sich den wichtigeren Aufgaben zuwenden.

Zurück zum uns vorliegenden Haushalt: wichtig und richtig ist in unseren Augen, dass der Katastrophenschutz mit Sirenenanlage und Starkregenrisikomanagement in den Haushalt aufgenommen wurde. Ebenso notwendig ist es, geplanten Baumaßnahmen anzugehen bzw. laufende fortzuführen: wie der Anbau der Grundschule, die Sanierung des KathKiGa und der Sporthallen. Ebenfalls unverzichtbar sind die Investitionen in den ÖPNV und in die Bildung, auch durch VHS und Musikschulen. Wir begrüßen insbesondere auch die Investitionen in Projekte der Gruppe „Wir in Hirschberg“ – dieses ehrenamtliche Engagement der Bürgerschaft sollte nachhaltig unterstützt werden. Gewünscht hätten wir uns jedoch zusätzliches Geld bereits im laufenden Jahr, um bei der Planung für die Gestaltung der Ortsmitten voranzukommen.

In der Beurteilung des Gesamtpakets mit den notwendigen Pflichtaufgaben und den begonnenen und fortzuführenden Maßnahmen stimmen wir der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023, der mittelfristigen Finanzplanung und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2023 zu; auch in der Hoffnung, dass die Dringlichkeit des Klimaschutzes in diesem Jahr unser aller politisches Handeln noch viel stärker leiten wird als dies bisher der Fall war.

Diesbezüglich besteht jedoch eine hoffnungsvolle Perspektive - haben doch Sie selbst, Herr Bürgermeister, in Ihrem Weihnachtsbrief das Jahr 2023 nach dem Zitat von M. Gandhi unter das Motto gestellt: „Die Zukunft hängt immer davon ab, was wir heute tun“.

Manju Ludwig für die Fraktion der GLH

1. Antrag: Einstellung von Mitteln zur Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz (gemeinsamer Antrag GLH und SPD).

2. Antrag: Einstellung von Mitteln zur Umsetzung erster Maßnahmen zum Klimaschutz.

hier: Förderung von Stecker-Solaranlagen.

3. Antrag: Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung von der Stadtbaukommission empfohlenen Maßnahmen

hier: Gestaltung des öffentlichen Raums – Raiffeisenstraße.

4. Antrag: Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung von Projekten aus den Gruppen „Wir in Hirschberg“(gemeinsamer Antrag GLH und SPD).

5. Antrag: Ausbau und Erweiterung der Fahrradabstellanlagen auf dem Schulhof der Martin-Stöhr-Grundschule, vor der Heinrich-Beck-Halle und am OEG-Bahnhof Leutershausen.

Die Einstellung der GLH zur Umgehungsstraße selbst ist hinlänglich bekannt.

Heute ist vorab die zunächst Frage zu klären, ob der Gemeinderat selbst eine Entscheidung treffen oder ein Bürgerentscheid durchgeführt werden soll. Wir haben das sehr ausführlich und intensiv diskutiert, und eine klare Haltung auch hierzu:

Grundsätzlich sind Bürgerentscheide gut, sinnvoll und wichtig. Doch sehen wir Bürgerentscheide primär als Mittel, die Politik der gewählten Vertreter durch eine Mehrheit der Bürgerschaft zu korrigieren, also als ein wichtiges Instrument zur Kontrolle der politischen Organe und der Möglichkeit des Korrektivs aus der Initiative der Bürgerschaft.

Wir sind klar der Meinung, dass grundsätzlich kein Bürgerentscheid aus der Verwaltung oder dem Gemeinderat heraus initiiert werden sollte. Auch kann das Ausweichen auf einen Bürgerentscheid nicht das Mittel der Wahl sein, wenn es um schwierige und/oder unliebsame Entscheidungen geht.

Unser System ist die repräsentative Demokratie, d.h. dieser demokratisch gewählte Gemeinderat ist legitimiert, selbst zu entscheiden. Jeder Gemeinderat hat damit nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, selbst eine Entscheidung zu treffen, die Sachgründe klar zu benennen und sich nicht hinter einem Bürgerentscheid zu verstecken.

Die GLH-Fraktion hält einen Bürgerentscheid in dieser Sache auch nicht für verantwortbar: Mit einem Bürgerentscheid würde man der Bürgerschaft suggerieren, es gäbe eine Entscheidung zwischen zwei halbwegs gleichwertigen Optionen. Das ist nicht der Fall.

Wir sind der Meinung, dass wir als Gemeinderäte der Bürgerschaft keine Option zur Wahl stellen dürfen, von der wir überzeugt sind, dass sie

Wer die Gemeindefinanzen kennt, kann die Konsequenzen dieser Großinvestition für die künftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde absehen. Viele weitere notwendige Projekte würden künftig dadurch unmöglich gemacht. Wir reden von einem Gesamtvolumen von mindestens 9 Mio. plus nur für die Straße selbst, zuzüglich der Kosten für den Ausbau von 2 weiteren Straßen, Grunderwerb, Raumneuordnung, Ausgleichsmaßnahmen und Folgekosten. Die Gesamt-Kosten sind völlig unwägbar.

Wer als Gemeinderat aber zu dem Schluss kommt, dass ein Projekt die Gemeinde finanziell überfordern wird, darf der Bürgerschaft einen solchen Vorschlag nicht zur Wahl für eine mögliche Realisierung stellen, sondern muss nach pflichtgemäßem Ermessen eine eigene Entscheidung treffen, ausgerichtet am Interesse der gesamten Kommune und gesamten Bürgerschaft Hirschbergs.

Auch aus ökologischer Sicht wäre die Realisierung ein Desaster: großräumige weitere Versiegelung, Eingriffe ins Wasserschutzgebiet und Zerschneidung der Naherholungsräume von Großsachsen.

Ortsrandstraße, Umgehungsstraße, Randentlastungsstraße - gleich welchen Namen das Kind in der Vergangenheit hatte oder man ihm gibt: diese Straße würde die Verkehrsprobleme in Großsachsen nicht lösen, aber dafür hohe ökonomische und ökologische Kosten mit sich bringen.

Wir reden die Verkehrsproblematik in Großsachsen nicht klein.

Es steht außer Frage: die direkten Anwohner der B 3-Durchfahrt sind zweifellos immens belastet. Zumindest vorübergehend würde eine kleine Verbesserung erreicht werden, zu erwarten sind punktuelle Entlastungen auf der B3 zu Stoßzeiten.

Wir sind jedoch davon überzeugt, dass eine Umgehung keine dauerhafte Entlastung bewirkt. Denn der Verkehr aus dem Odenwald durch die ebenfalls stark belastete Breitgasse bleibt unverändert, eine Westumgehung hilft hier nicht. Ebenso bleiben die OEG-Führung und der Status der B 3 als Bundesstraße unverändert. Profitieren würde allein der Verkehr zwischen Weinheim und Autobahn sowie der Süd-Nord-Fluss.

Nachweislich erzeugen zusätzliche Straßen jedoch mehr Verkehr - Experten zufolge ist der Entlastungseffekt nach ca. 1 ½ Jahren verpufft. Anschließend wird zusätzlicher Verkehr angelockt. Auch der durchaus beträchtliche innerörtliche Verkehr zwischen Großsachsen und Leutershausen wird nicht auf eine Ortsrandstraße ausweichen.

Dem etwas verminderten Verkehr in der Ortsdurchfahrt stünde weiterer erheblicher Verkehr am Ortsrand gegenüber. Es würde lediglich ein Verlagerungs-Effekt eintreten, jedoch keine Gesamt-Entlastung. Zu befürchten ist auf einer Umgehung vielmehr zunehmender Schwerlastverkehr, der jetzt noch lieber die Autobahn benutzt.

Der Bau der Umgehung würde eine tiefgreifende Veränderung für Großsachsen bedeuten – und zwar zum negativen.

Es entstünde eine erhebliche zusätzliche Lärmquelle zwischen B 3, Autobahn und Bahn. Insgesamt wird die Lärmbelastung im Ort durch eine weitere Straße deutlich zunehmen. Zudem würden Lobdengaustraße und Riedweg mit deutlich mehr Verkehr belastet werden, diese beiden Straßen würden zu Durchgangsstraßen ausgebaut werden. Das bedeutet nochmals zusätzlichen Lärm, und auch mehr innerörtliche Gefahrenquellen.

Die Diskussion um eine Umgehung dauert nun schon seit Jahrzehnten an. Was vor 20, 30 oder 40 Jahren vlt. sinnvoll gewesen sein könnte, muss es jedoch heute nicht mehr sein. „Wir stehen niemals im selben Fluss“ – sagt Heraklit. Und so verhält es sich auch hier. Die Bedingungen haben sich gravierend verändert.

Die ursprüngliche Intention der Befürworter einer Umgehung war es doch, den Verkehr aus der Ortsmitte herauszubringen. Es waren West- und Südumgehung im Gespräch. Die Südumgehung ist längst Geschichte, die Westumgehung wird nicht annähernd den beabsichtigten Effekt haben.

Die GLH stimmte der Vergabe des Hallenneubaus an das Büro Hippmann aus Stuttgart zu. Denn ein zügiger Fortschritt des Projekts ist für die Vereine notwendig und das beauftragte Büro hat die Kompetenz und Qualität hat, die energie- und klimatechnischen Standards auszuführen, die gerade aktuell angesichts der Energiekrise der „Normalstandard“ sein sollten. Dabei ist aber klar: Entgegen der Auffassung mancher Gemeinderäte ist klimaneutrales Bauen eben gerade noch nicht Standard. Der KFW 40-Standard ist eindeutig nicht klimaneutral.

Insgesamt sind wir über das Ergebnis des Verfahrens in Sachen Nachhaltigkeit/Klimaschutz enttäuscht: Bis jetzt wurde nichts verbindlich festgelegt und alle entsprechenden Schritte wurden nach hinten verschoben. Bereits vor der Auslobung hatte sich die GLH sehr dafür eingesetzt, dass der Fokus auf Klimaschutz, klimaneutrale Energieversorgung, Recyclingfähigkeit etc. gelegt und detaillierter aufgenommen wird. Für die Bewerber wäre dadurch klar geworden, dass der Gemeinderat hierauf auch besonderen Wert legt – wie aus allen Fraktionen zum damaligen Zeitpunkt zu hören war. Wir hatten daher vorgeschlagen, in die Auslobung diese Kriterien unter der Leitlinie „Orientierung am Standard der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)“ aufzunehmen. Dies wurde jedoch von Verwaltung und der Mehrheit im Gemeinderat abgelehnt, denn diese Punkte würden nachgelagert in den Preisgericht-Prozess einfließen. Nun stellte sich heraus, dass in die Auswahl eines Bewerbers aus dem Preisgericht nur einfließen könne, was auch in der Auslobung auch aufgenommen worden war. Immerhin waren in der Auslobung allgemein die Schlagworte Nachhaltigkeit, Ressourcen und Energie (mit Verweis auf Baumaterial) aufgenommen. Aber auch in der Bewertungsmatrix für die Vergabegespräche mit den 2 ersten Preisträgern tauchen diese Punkte nicht auf, obwohl wir dies noch in der Oktobersitzung gefordert hatten.

Jetzt lesen wir im Fazit der Vergabegespräche: Dass „vertiefende Untersuchungen zur Nachhaltigkeit unmittelbaren Einfluss auf den Planungsprozess haben. Dies betrifft zum einen den zeitlichen Vorlauf und zum anderen den Bearbeitungsaufwand. Die vorliegenden Angebote beziehen sich auf einen „normalen“ Baustandard. Ggf. muss im Ergebnis der Entwurfsplanung nach Feststellung der verbindlichen Anforderungen durch die Gemeinde eine Anpassung erfolgen.“

Nun befinden wir uns wieder in der Situation, dass die Gesichtspunkte Nachhaltigkeit, Energie und Ressourcen in Konkurrenz zu Zeitplan und Kosten gesetzt werden – anstatt sie gleich von Anfang an mitgedacht und geplant zu haben. Wichtig ist für die nächsten Schritte also die Folgekosten in den Blick zu nehmen und einen realistischer CO2-Schattenpreis einzupreisen – was bisher nie gemacht wurde.

Merten Kuhl, der neue Klimaschutzmanager der Gemeinde Hirschberg stellte sich vor in der Sitzung am 11. Oktober vor und zeigte den Weg zum Klimaschutzkonzept auf. Wir freuen uns außerordentlich, dass diese wichtige Stelle endlich besetzt ist und er jetzt den Klimaschutz in Hirschberg in die Hand nimmt.

Leider ist Hirschberg damit reichlich spät dran. Die GLH hatte ein solches „integriertes Klimaschutzkonzept“ bereits 2014 beantragt, doch sowohl die Verwaltung als auch die Mehrheit des Gemeinderats lehnten den Vorschlag damals ab. Anscheinend ist das Wissen um die Klimakrise erst vor sehr kurzer Zeit bei dem einen oder anderen Gemeinderatsmitglied wirklich ankommen.

Auch jetzt noch scheint die Gemeinde die Dringlichkeit des Klimaschutzes allerdings nicht zu sehen. Denn der Zeitplan für das Klimaschutzkonzept ist alles andere als ambitioniert: Der erste Entwurf ist für Anfang 2024 vorgesehen, seine Verabschiedung und erste Maßnahmen für Ende 2024 geplant – das ist eindeutig zu spät. Denn es ist eine einfache Rechnung: Da die insgesamt ausgestoßene Menge CO2 begrenzt werden muss, haben früher getroffene Maßnahmen eine größere Wirkung. Anders gesagt, je schneller wir anfangen, desto billiger wird der Klimaschutz.

Im Gegensatz zur Geruhsamkeit der Gemeinde Hirschberg sind die Klimaziele von Bund und Land sehr ambitioniert, doch, wie Ministerpräsident Kretschmann formuliert hat, „sie ergeben sich aus der Notwendigkeit, die die Wissenschaft aufzeigt.“ Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2040 netto-treibhausgas-neutral zu sein. Als Zwischenziel für 2030 ist eine Treibhausgasreduktion von mindestens 65% festgeschrieben und es werden konkrete Maßnahmen angegangen. Die aktuelle Gesetzesnovelle definiert Sektorziele für viele Fachbereiche, in mehreren Fachgesetzen werden die Klimaschutzziele nun verankert. Förderprogramme werden unter „Klimavorbehalt“ gestellt. Zudem wurde klargestellt, dass es ein konsequentes Monitoring geben wird. Werden die Zielvorgaben verfehlt, soll nachjustiert werden.

Das Land zeigt auch, wie man Baumaßnahmen sinnvoll steuern kann: Bei Baumaßnahmen oder Beschaffungen der Landesverwaltung werden Vergleichsrechnungen aufgemacht. Es wird ein CO2 Schattenpreis von 201€/Tonne eingepreist, um aufzuzeigen, welche Alternative günstiger ist, wenn man die Auswirkungen der Emissionen einbezieht. Wir empfehlen ein solches Vorgehen auch für unsere Gemeinde: Würde auch in Hirschberg ein solcher CO2-Schattenpreis berücksichtigt, fielen einige Entscheidungen bei Bau und Sanierung von Gebäuden vermutlich deutlich anders aus als bisher.

Der kürzlich vorgestellte Energiebericht für die gemeindeeigenen Gebäude in Hirschberg hat gezeigt, dass es deutlichen Handlungsbedarf bei CO²-Einsparung, Einsparen von Strom und Wärmeenergie gibt. Die GLH moniert schon lange, dass die Gebäude nicht konsequent energetisch saniert werden; immer wieder fielen Entscheidungen – gegen die Stimmen der GLH-Fraktion – für Gasheizungen und gegen nachhaltige Heizsysteme. Die Begründung waren immer die höheren Investitionskosten. Dass irgendwann der Betrieb von Öl- und Gasheizungen die Gemeinde teuer zu stehen kommen würde, wurde von vielen erst jetzt verstanden.

Deshalb muss uns allen klar sein: angesichts der aktuellen Entwicklungen können wir nicht mit Klimaschutzmaßnahmen auf das Klimaschutzkonzept warten. Der Energiebericht der KLiBA zeigt schon etliche offensichtliche Stellschrauben auf, z.B. digitale Thermostate, hydraulischen Heizungsabgleich, Dämmmaßnahmen, PV-Anlagen bis hin zum Austausch von Heizungen. Übrigens wurden einige dieser Maßnahmen bereits vor einem Jahr von GLH und SPD in einem Haushaltsantrag vorgebracht (z.B. Austausch der Heizung in der alten Schule Großsachsen, Mittel für PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und die Erstellung einer Wärmeplanung), wurde aber damals von den Fraktionen der CDU, Freien Wählern und der FDP abgelehnt.

Ebenso muss endlich auch bei allen anstehenden Bauprojekten (Hallen, Grundschule etc.) Klimaschutz unbedingt mitgedacht und auch umgesetzt werden. Denn guter Wille und laute Sonntagsreden bremsen den Klimawandel nicht.

Bericht der Weinheimer Nachrichten vom 29.09.2022

RNZ Bericht vom 29.09.2022

Die ATU-Sitzung am 13.September behandelte das Thema „Kommunale Wärmeplanung“. Da die Gebäudeheizung einen großen Anteil an den CO2-Emissionen hat, ist dieses Thema zentral für das Erreichen der Klimaziele.

Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt bis spätestens 2040 netto-treibhausgasneutral zu sein. Als Zwischenziel für 2030 sind mindestens 65% Treibhausgasreduktion festgeschrieben. Das ist ambitioniert und bedeutet auch für die Kommunen mehr Tempo beim Klimaschutz als bisher. Auch Hirschberg hat diesbezüglich Nachholbedarf.

Fest steht: Der Wärme- bzw. Energiebedarf im Gebäudesektor muss stark gesenkt werden. Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte sind deshalb inzwischen gesetzlich verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen, für die kleineren Gemeinden besteht hierfür eine Empfehlung. Die GLH hatte deshalb zusammen mit der SPD in den Haushaltsberatungen Anfang des Jahres den Antrag gestellt, eine Wärmeplanung für die Gemeinde Hirschberg durch ein externes Fachbüro erstellen zu lassen.

Dadurch sollen der aktuelle Wärmebedarf und die Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energieträger und Abwärme sowie für die Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung systematisch erhoben und so ein Konzept für eine klimaneutrale Wärmeversorgung gemäß des Klimaschutzgesetzes des Landes Baden-Württemberg erarbeitet werden. Hierbei geht es ausdrücklich nicht nur um die Gebäude der Gemeinde, wie etwa Sporthallen, Schulen und Rathaus, sondern um den gesamten Gebäudebestand. Denn die privaten Hausbesitzer dürfen bei dem Thema nicht allein gelassen werden.

Die Verwaltung präsentierte nun in der Sitzung eine gut vorbereitete Vorlage. Gespräche mit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (kea-bw) waren bereits erfolgt, um die richtige Vorgehensweise und Fördermöglichkeiten zu klären. Als Möglichkeit wurde auch genannt, mit den Nachbargemeinden Schriesheim, Heddesheim und Ladenburg zusammenzuarbeiten (in Form eines sog. Konvois).

Wir freuen uns, dass der Vorschlag einer kommunalen Wärmeplanung in der Sitzung Zustimmung fand und Hirschberg so einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaschutz gehen kann.

RNZ Bericht vom 31.08.2022 Interview mit Manju Ludwig

Sanierung der Alten Villa

Seit vielen Jahren, zuletzt im Frühjahr 2022, hatte die GLH beantragt, Geld im Haushalt für die Sanierung der denkmalgeschützten Alten Villa in den Haushalt einzustellen. Stets scheiterte dies an der Ablehnung durch die Mehrheit der Gemeinderäte. Nun endlich schlug die Verwaltung vor, die Sanierung mit einem 1. Bauabschnitt in Angriff zu nehmen und 250.000 Euro für das nächste Jahr einzuplanen, „ um weiteren Schaden abzuwenden“ so Bürgermeister Gänshirt. Dem pflichtete Gemeinderätin Monika Maul-Vogt bei: „Die Sanierung ist überfällig, wir wollen kein Desaster wie beim Alten Rathaus in Großsachsen erleben“. Zudem schlug sie vor, den in etwa gleicher Höhe veranschlagten Mittelbedarf für den 2. Bauabschnitt für 2024 in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Der Beschluss zur Sanierung wurde dann einstimmig gefasst. Man dürfe die kommunalen Gebäude nicht verfallen lassen, war nun von mehreren Seiten zu hören. Wir freuen uns, dass diese von uns schon lange geforderte Maßnahme nun endlich umgesetzt wird.

Traglufthalle

Auf der Tagesordnung stand auch die Entscheidung über den Antrag der Freien Wähler, eine Traglufthalle anzuschaffen. Als Gesamtkosten für die Anschaffung hatte die Verwaltung rund 400.000 Euro errechnet, bei jährlichen Betriebskosten von 66.000 Euro. Gemeinderat Jürgen Steinle wies darauf hin, dass eine solche Halle von Anfang an nicht notwendig war, weil das mit den Vereinen abgestimmte Hallensanierungskonzept immer mindestens 2 Spielfelder vorsah. Er betonte auch nochmals, dass die GLH-Fraktion bereits bei Antragstellung auf die immensen Energiekosten einer solchen Traglufthalle hingewiesen hatte, so dass sie nicht erst seit der jüngsten Energiekrise völlig aus der Zeit gefallen ist. Das sahen im Ergebnis dann auch alle Fraktionen so.

Die Idee einer Traglufthalle wird damit nicht weiter verfolgt. Nun soll stattdessen für die im Haushalt eingestellten 235.000 Euro die Planung der Projektidee der Jugendmannschaft der SGL, nämlich ein Multifunktionsspielfeld mit Beachhandball- und Beachvolleyballfeldern sowie ein Fitness-Parcours in Leutershausen angegangen werden.

Unterführung Leutershausen

Eine erfreuliche Nachricht für alle Nutzer der Unterführung in Leutershausen: Die Unterführung soll umgestaltet und verkehrssicherer werden. Die GLH-Fraktion begrüßte dies, sah aber noch Planungsdefizite. Gemeinderat Jürgen steinle bemängelte, dass sich die aktuelle Planung ausschließlich an Radfahrern oder Verkehrsteilnehmern ausrichte, die sich ordnungswidrig verhalten. Es sei sinnvoller, die Verkehrsführung so zu gestalten, dass die Unterführung auch gern als Alternative zur Querung der B 3 angenommen werde. Es könne nicht nur darum gehen, Hindernisse z.B. mit Sperren zu errichten, sondern z.B. über sinnvolle Markierungen eine klare Verkehrsführung vor und in der Unterführung zu verdeutlichen und so für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Verwaltung sicherte zu, dass die Möglichkeit, mit Markierungen zu arbeiten, überprüft wird.

Die Gemeinde Hirschberg hat vor längerer Zeit eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung beschlossen. Die Hirschberger Freien Wähler allerdings scheinen Sinn und Funktionsweise einer Satzung auf eine recht eigene Weise zu interpretieren – dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man die letzten Äußerungen der FWV zu diesem Thema liest.

Bereits seit längerem hört man in Sitzungen des Gemeinderats – und das nicht nur von den Freien Wählern – hinsichtlich der Einhaltung von Vorgaben aus Bebauungsplänen, der Haushaltssatzung oder eben der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, diese seien „fließend“, würden „atmen“, oder sollten eher als „Richtlinien“ gesehen werden.

Das ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zunächst und vor allem, weil es nun einmal nicht so ist. Satzungen sind objektives Recht und enthalten verbindliche Regeln. Es handelt sich dabei also – wie bei den Rechtsverordnungen auch – um Gesetze im materiellen Sinne. Die Gemeinde hat zwar das Recht, Satzungen im vorgeschriebenen Verfahren zu ändern oder aufzuheben; solange sie jedoch in Kraft sind, muss sie sie auf alle Fälle gleichmäßig anwenden, soweit in den Satzungen selbst keine Ausnahmen vorgesehen sind.

Diese eindeutigen Regelungen sollen Willkür in der Auslegung verhindern. Schließlich gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung im Straßenverkehr ja auch für alle und ist nicht nur eine grobe Richtlinie, bei der der eine schneller fahren darf und der andere nicht – je nachdem wie es der Polizei gerade passt.

Eine solche freie Auslegung – und das ist das zweite wichtige Argument – ja auch nicht im Sinne der Gemeinde, und damit auch nicht im Sinne der Freien Wähler sein. Schließlich gibt es in Hirschberg zu allen möglichen Themen Satzungen, z.B. zu Verwaltungsgebühren, Grund- und Gewerbesteuerhebesätze, Friedhofsgebühren, Vereinszuschüssen oder Vergnügungssteuer. Wären das alles nur grobe „Richtlinien“, könnte also zum Beispiel ein Gewerbetreibender durchaus zukünftig argumentieren, dass es die Hälfte an Gewerbesteuer ja vielleicht auch tut – und die Vereine könnten sich der Höhe ihrer Zuschüsse für das nächste Jahr nicht mehr wirklich sicher sein. Es wäre ja schließlich alles nur eine grobe Richtlinie und niemand tatsächlich daran gebunden.

Deshalb muss klar sein: Eine Satzung ist selbstverständlich verbindlich. Und zwar für alle. So wird auch ausgeschlossen, dass diejenigen, die sich daran halten, am Ende die Dummen sind. Das darf nicht sein.

Das heißt nicht, dass alle Satzungen der Gemeinde und alle Bebauungspläne perfekt sind. Der richtige Weg ist in so einem Fall aber nicht, willkürlich Befreiungen zu erteilen, sondern die Satzungen und Bebauungspläne gegebenenfalls sorgfältig anzupassen. Nur das ist rechtlich sauber und für alle nachvollziehbar. Um beim Beispiel aus dem Straßenverkehr zu bleiben: Wenn das 30er Schild nicht passt und eigentlich 50 km/h angemessen wären, muss ich das Schild austauschen und darf nicht wahlweise einzelne schneller fahren lassen und andere nicht. Genauso ist es bei den Satzungen und Bebauungsplänen der Gemeinde. Und wie auch beim Beispiel Straßenverkehr sollte man sich darüber im Klaren sein: Der Trend geht nun mal eher zu 30 als zu 50.

Erfreulicherweise hat der Gemeinderat einstimmig befürwortet, die Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz mit dem Rhein-Neckar-Kreis fortzuschreiben. Der Beitritt zur Kooperationsvereinbarung eröffnet auch höhere Förderquoten bei verschiedenen Förderprogrammen. Mit der Vereinbarung bekennen sich die beitretenden Kommunen zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens: Verringerung von klimaschädlichen Emissionen, Ausbau erneuerbarer Energien und Verringerung fossiler Energieversorgung, gemeinsamer Weg zur klimaneutralen Verwaltung bis 2040 und Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Wir hoffen, dass diese Vereinbarung für die Gemeinde Hirschberg ein Ansporn für mehr Klimaschutz ist.

Erweiterung Gewerbegebiet: Beschluss des Rahmenvertrags „Vorbereitung, Förderung und Regelung der Übernahme von Kosten oder sonstiger Aufwendungen“

Die GLH-Fraktion hat dem vorgelegten Rahmenvertrag zugestimmt. Er ist das Ergebnis ausführlicher Beratungen und Verhandlungen. Insgesamt ist ein ausgewogener Vertrag für beide Vertragspartner entstanden mit fairen Modalitäten und angemessene Fristen. Dieser Rahmenvertrag enthält ausdrücklich keine inhaltlichen Festlegungen zur weiteren Ausgestaltung des Gebiets, sondern eben u.a. Regelungen über die Kostenverteilungen, Formalia und Umgang hinsichtlich von Planungsunterlagen, Haftungsfragen und Grundsätze der Zusammenarbeit. Die Planungshoheit verbleibt uneingeschränkt bei der Gemeinde.

Anbau der Trainingshalle – Auslobungstext zum Realisierungswettbewerb

Nachdem der Beschluss zum Anbau einer Trainingshalle an die Sachsenhalle gefasst war, musste nun der Auslobungstext für den Realisierungswettbewerb beschlossen werden, der (vorbehaltlich der Zustimmung der Fachpreisrichter) ausgeschrieben werden wird. Auslobungsbedingungen und Wettbewerbsaufgabe inkl. Baugrund, Raumnutzung, Außenanlagen, Parksituation, Nachhaltigkeit, energetischer Standard und Kostenrahmen wurden hier festgelegt. Beurteilungskriterien werden Nutzungskonzept und Funktionalität, architektonisches Konzept, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, Ressourcen und Energie (Umgang mit Bestand und Baustoffe) sowie Komfort und Gesundheit (Sicherheit, Schallschutz, Tageslicht, Raumklima) sein.

Die GLH hat für den vorliegenden Auslobungstext gestimmt, sieht ihn jedoch insgesamt kritisch. Zum einen ist in der Auslobung zwar ein Kostenrahmen von 4,5 Mio € genannt, aber keine eindeutige Kostendeckelung vorgegeben, so dass zu befürchten ist, dass auch bei diesem Bauprojekt wieder deutliche Mehrkosten auf die Kommune zukommen werden.

Zum anderen sind die Vorgaben hinsichtlich der energetischen Versorgung und Nachhaltigkeit in Bezug auf Baustoffe im Auslobungstext sehr allgemein gehalten. Wir sind gespannt, was die einreichenden Wettbewerbsteilnehmer hier anbieten werden. Zumindest sind Dachbegrünung und Photovoltaik eindeutig gefordert.

Zur Thematik der Beauftragung begrüßen wir, dass die Option auf einen Generalunternehmer offengehalten wird.

Ein neues teures Großprojekt ist angestoßen und beschlossen. Wir werden genau beobachten, wie die drängenden Fragen unserer Zeit wie CO2-Bilanz, Klimaschutz, graue Energie und Emissionen, Erhalt und Ausgleich von Grünflächen in den vorgestellten Arbeiten einbezogen und umgesetzt werden.

Der Nachbarschaftsverband hatte 2018 einen Grundsatzbeschluss für eine verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden im Wohnungsbau gefasst. Nun wurde im Hirschberger Gemeinderat eine Analyse vor, „anhand der Zielsetzungen und Konzepte als Grundlage für die künftige Wohnbauentwicklung konkretisiert werden sollten, um mit der endlichen Ressource Boden nachhaltig umzugehen“.

Der Bericht zeigte, dass unsere Region bereits zu den am dichtesten bebauten Ballungsräumen in BW gehört, resultierend aus „großräumigen Wanderungsgewinnen“ (d.h. Zuzügen aus ganz Deutschland), und dass dieser Nachfragetrend weiterhin anhält: In der Folge stehen immer weniger geeignete Flächen zur Verfügung, weshalb wertvolle Ackerböden versiegelt würden. „Es werden die Grenzen einer sinnvollen Siedlungspolitik erreicht.“

Die Forderung aus dem Bericht für die Zukunft: mehr Effizienz,um das Ziel des Netto-Null-Flächenverbrauchs bis 2035 etablieren zu können. Das Ziel sei, mit den verbleibenden Flächen sparsam, effizient und nahhaltig umzugehen, so die Vertreterin des Nachbarschaftsverbands, Anna George, weshalb Neubaugebiete künftig flächensparender gestaltet werden müssen. Der Nachbarschaftsverband fordert daher kompaktere Strukturen,konkret die Erhöhung der Anzahl der Wohneinheiten pro Hektar, insbesondere durch Geschosswohnungsbau. Dies lasse sich auch gut im ländlicheren Raum konzipieren.

Die klassischen Ein- und 2-Familienhausgebiete machten im Untersuchungszeitraum noch den weit überwiegenden Anteil aus, könnten jedoch nur einen geringen Beitrag zur Schaffung von Wohnraum leisten – so die Analyse. „EFH-Gebiete, wie sie noch vor 15 Jahren entstanden sind, sind nicht mehr zeitgemäß“ – so Frau George.

Derzeit werden in Mannheimer und Heidelberger Stadtquartieren bis zu 140 Wohneinheiten pro Hektar (WE/ha) erreicht. Auch im ländlichen Raum hat der Trend eingesetzt – in Neubaugebieten etwa in Ladenburg, Ilvesheim und Heddesheim entstehen 70-100 WE/ha. Dagegen erreichten die letzten Baugebiete Hirschbergs im Sterzwinkel nur 23 WE/ha, in der Weinheimer Straße 24 WE/ha.Die Vertreterin des Nachbarschaftsverbands setzte sich dafür ein, künftige Neubaugebiete flächensparsamer zu gestalten: „Wir werben stark dafür, dass die Verbandsgemeinden diese neuen Konzepte zum flächensparenden und schonenden Umgang mit dem Boden mittragen und umsetzen.“ Der Nachbarschaftsverband bietet den Gemeinden hierbei Unterstützung an.

Frau George thematisierte jedoch nicht nur Bauen im Außenbereich, also Neubaugebiete, sondern verwies darauf, dass man auch Potentiale im Bestand im Fokus behalten müsse, z.B. durch Erweiterungs- und Umwidmungsflächen. Zudem wurde eine verkehrssparende Siedlungsstruktur empfohlen – also neues Bauen in der Nähe von bestehendem ÖPNV.

Fazit für Hirschberg:

1. Bedarfe sind nicht mit Nachfrage zu verwechseln! Jede Kommune muss sich zunächst Grundsatzfragen stellen: Für wen soll die Gemeinde Wohnraum schaffen – um Bedarf aus dem Ort zu decken oder weiträumigen Zuzug zu ermöglichen? Darüber hat bislang in Hirschberg keine Diskussion stattgefunden!

2. Innenverdichtungspotentiale erschließen: das betrifft nicht nurLeerstände und Baulücken, sondern es muss auch um mögliche Erweiterungs- und Umwidmungsflächen gehen sowie um Potentiale durch Ausbau und Aufstockung und demografische Entwicklungen.

3. Ohne Konzept kein Neubaugebiet. Wenn ein Neubaugebiet für notwendig erachtet wird, muss es flächensparend und intelligent geplant werden. Einfamilienhausquartiere sind nicht mehr zeitgemäß.

Liebe Gemeinderatskolleginnen- und kollegen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde!

Man kann die Freien Wähler auch einmal loben: In den Haushaltsberatungen platzierten sie sinnvolle Vorschläge: Es ist richtig, die Gelder für eine Ortschronik erst dann zu rekrutieren, wenn diese auch auf dem Tisch liegt. Die „Hirschberger Kiste“ als Naturschutzmaßnahme ist eine gute Idee. Elektronische Schließanlagen brauchen wir in den Hallen erst, wenn sie saniert sind.

Uns wurde aber auch etwas anderes erklärt: Das von der GLH inszenierte Wunschkonzert muss auch mal ein Ende haben. Irgendwann müsse Schluss sein mit Forderungen zum Klimaschutz und Sanierungsmaßnahmen. Und oft betont die FDP, dass das Wünschenswerte jetzt dringend vom Notwendigen getrennt werden müsse, die Mittel seien schließlich begrenzt.

Was ist die faktische Wirklichkeit? Wir stehen am Ende des Jahres besser da als gedacht. Dass wir noch einmal glimpflich davongekommen sind, haben wir aber nicht unserer politischen Intelligenz zu verdanken, sondern wir müssen auch sehen, dass uns die Landesregierung in Coronazeiten nicht im Stich gelassen hat. Der jetzige Haushalt unterliegt ohne Zweifel wieder schwierigen Bedingungen. Es gilt also gut zu überlegen, in was investiert werden soll, was am wichtigsten und dringlichsten ist.

Corona, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit! Die wichtigsten Themen, die die Menschen bewegen, haben sich nicht geändert in den letzten Monaten. Für eine Kommune spielen zudem die essentiellen Pflichtaufgaben eine tragende Rolle.

Hier steht die GLH voll und ganz hinter den notwendigen Kanalsanierungen, der Fertigstellung des evang. Kindergartens, der Sanierung des katholischen Kindergartens und auch den geplanten Hallensanierungen.

Als Handballgemeinde fördern wir den Sport. Die GLH befürwortet eine 3. Trainingshalle in Großsachsen, wir würden sogar eine 4. Halle akzeptieren, wenn wir jemanden bekommen, der sie bezahlt und unterhält. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie in klugen Planungsabschnitten die Hallensanierungen angegangen werden, ohne dass es zu Leerlauf im Betrieb kommt. Von einer Traglufthalle, die die Freien Wähler unterstützt von CDU und FDP jetzt ins Spiel bringen, war bei all diesen Überlegungen nie die Rede. 150.000 € für den Kauf und 30.000 € jährliche Unterhaltungskosten sind ein hoher Betrag für einen Vorschlag, von dem noch nicht einmal klar ist, ob er benötigt wird. Soweit zum Wunschkonzert.

Das Wunschkonzert von GLH und SPD mit dem Kulturparkett Rhein-Neckar wäre uns billiger gekommen. Mit 1.470,75 € hätten wir Menschen mit geringem oder keinem Einkommen die kostenlose Teilhabe an Kultur in der Rhein-Neckar-Region ermöglicht. Dass wir auf breiter Front auch von der Verwaltung im Regen stehen gelassen wurden, hat uns enttäuscht, dass einige auch dagegen waren, ohne richtig verstanden zu haben, um was es eigentlich geht, ist unverständlich. Wir wollen es noch einmal klarstellen: Der Bedürftige aus Hirschberg kann nicht nach Weinheim oder Heidelberg gehen, um dort seinen Berechtigungsschein abzuholen, er bekommt ihn nur, wenn seine Heimatgemeinde Mitglied im Kulturparkett ist.